本文共 1527 字,大约阅读时间需要 5 分钟。

7 月 22 - 23 日,在中国科学技术协会、中国科学院的指导下,由中国人工智能学会、阿里巴巴集团 & 蚂蚁金服主办,CSDN、中国科学院自动化研究所承办,云栖社区作为独家直播合作伙伴的 2017 中国人工智能大会(CCAI 2017)在杭州国际会议中心盛大召开。

清华大学计算机系教授、全球创新学院院长史元春参与了【人工智能科学与艺术论坛】的讨论,并发表了《科幻与创新》主题演讲,她认为艺术有很多门类和表现形式,而与科学相关最直接的体现就是科幻电影,许多科幻电影中的工具都已经成为现实,比如AR。史元春教授表示,她从事人机交互输入研究,就像正在实现着的科幻内容,比如她带领研究的动作建模技术,就是从动作传感数据到行为建模,识别动作、完成交互任务。

以下为演讲实录,在不改变原意的情况下做了些许删减和调整。

艺术有很多门类和表现形式,我觉得艺术在科学方面最直接的一种体现形式就是科幻电影。我看到一个数据,在美国,电影市场四分之一以上的票房都是来自于科幻。科幻是一种艺术形式,但是它也给科技插上了想象的翅膀,刺激我们的创新。

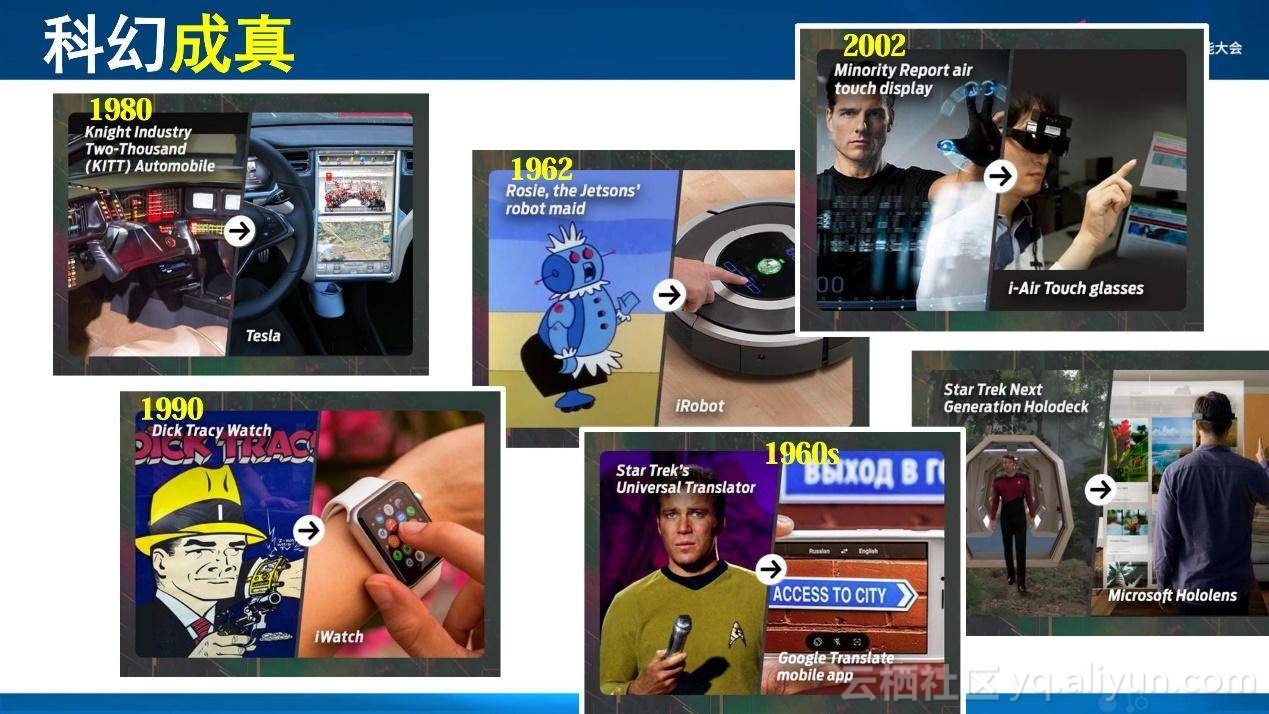

在我们的成长中,有很多科幻作品里面的东西通过科技已经成真了,我简单的列一下。

美国系列剧Rosie,讲的是跟我们人智能很近的一个机器人,是家庭的一个成员,今天像家里能够服务的机器人从扫地机器人开始已经有很多了。还有我们今天的Tesla,能够自动驾驶, 以及这个90年代的神探电影中,有一个强大功能的手表,今天的智能手表已经使得这样的手表科技成真了。

美国系列剧Rosie,讲的是跟我们人智能很近的一个机器人,是家庭的一个成员,今天像家里能够服务的机器人从扫地机器人开始已经有很多了。还有我们今天的Tesla,能够自动驾驶, 以及这个90年代的神探电影中,有一个强大功能的手表,今天的智能手表已经使得这样的手表科技成真了。 我们继续讨论一些和AI有关的科幻作品,海都处在科幻状态,尚未完全成为现实。比如,最早的AI的电影——《人工智能》,电影的主角是一个有人的情感需求的小机器人。再比如,《超能陆战队》中的大白,它很贴心,随时可以为我们服务。

这样的电影我们都看过很多了,它们给了我们很多科技创新的空间,一些激发想象、发散和可以不受约束的去设想的一个空间。在这样的一些幻想中,我们可以开展很多深入的研究。

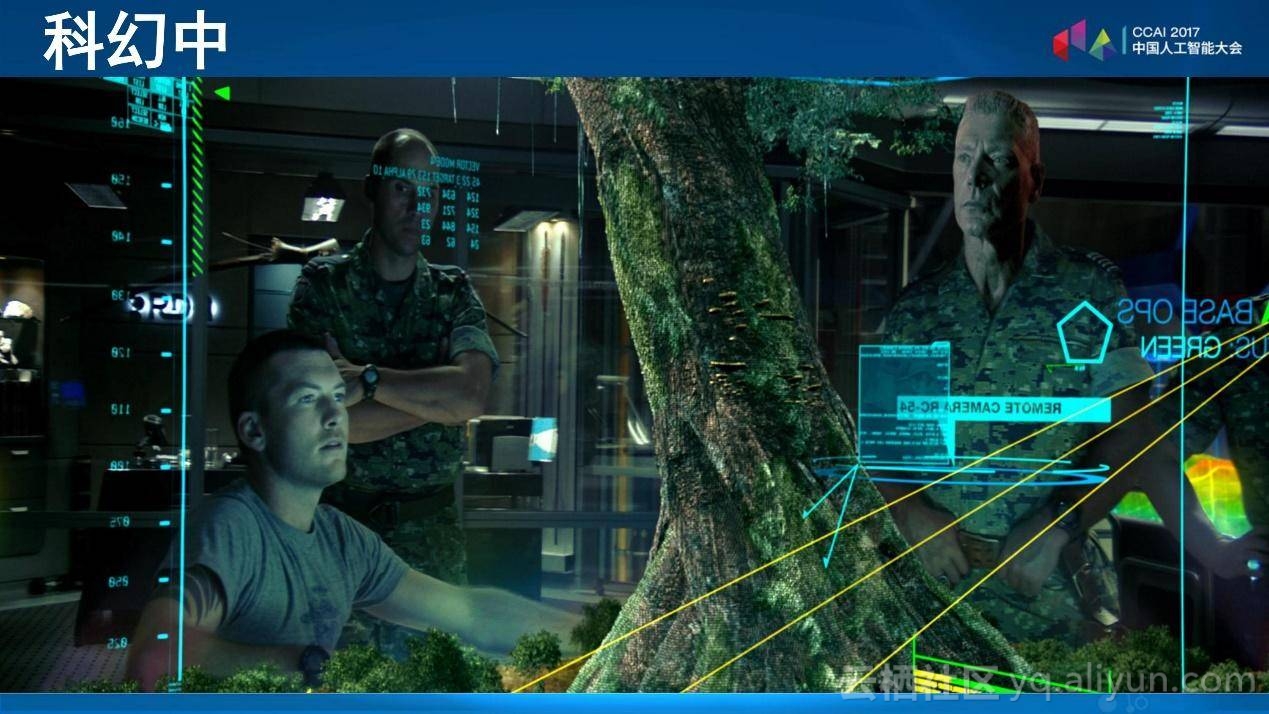

在这个场景中,我们可以进一步的做AR以及一些更生动的交互技术,比如可以戴着AR设备,可以多人之间、远程之间形成共享和交流。

在这个场景中,我们可以进一步的做AR以及一些更生动的交互技术,比如可以戴着AR设备,可以多人之间、远程之间形成共享和交流。 我们在科幻中可以充分的幻想,但是作为科技研究本身,还是非常严谨的探索和实现。

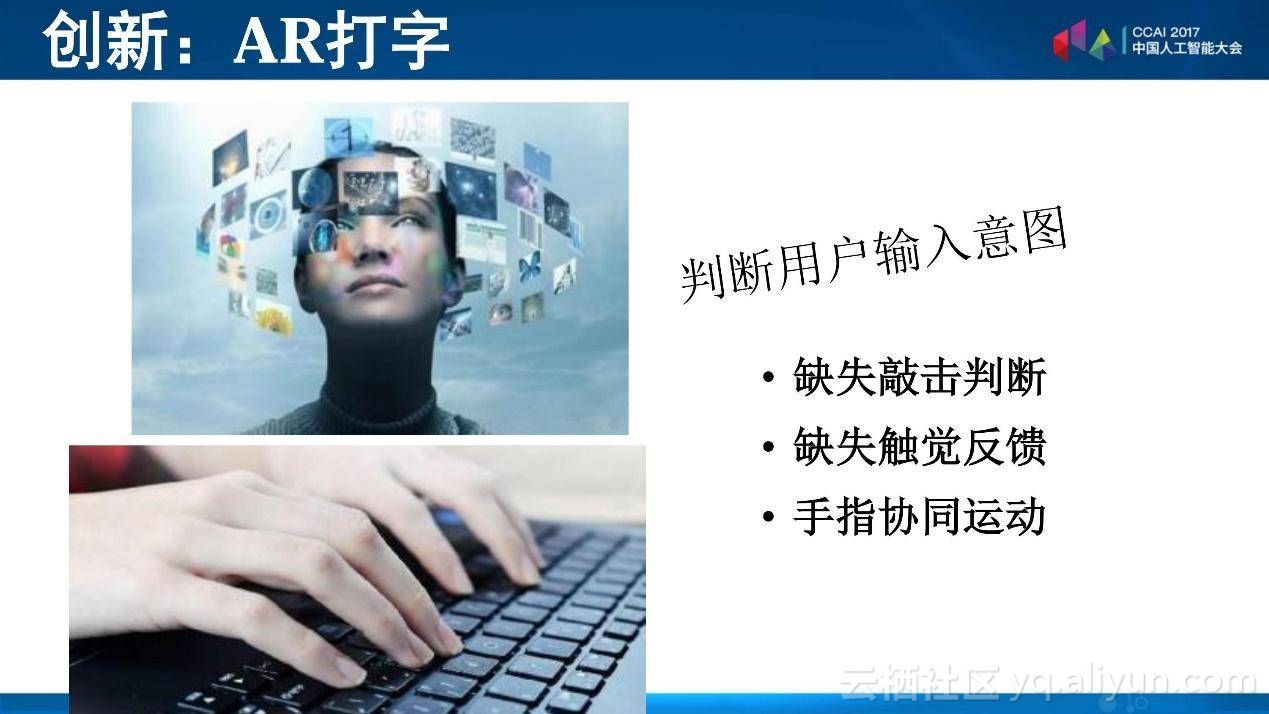

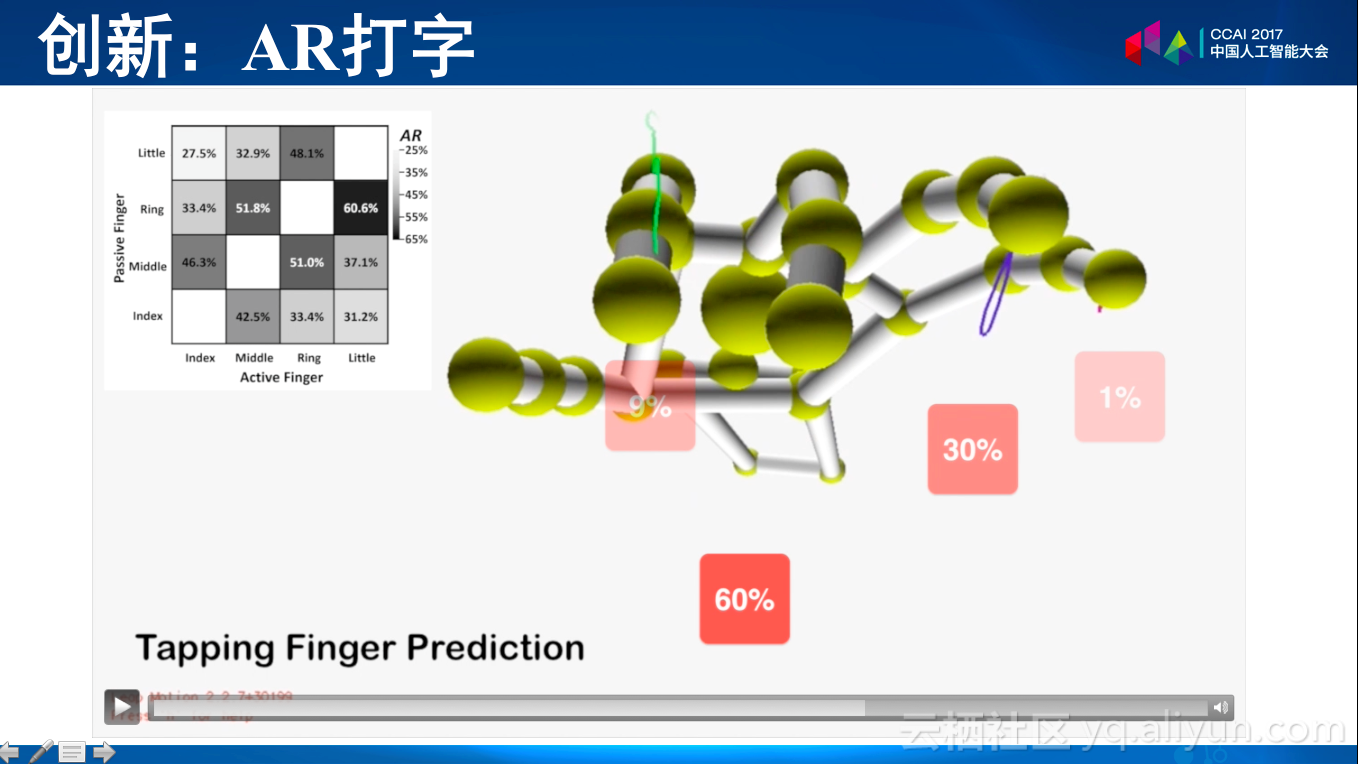

比如除了语音之外,我们还可以在AR环境里面用什么方式交互?在新的场景下,人的输入意图怎么准确的获取并且传递给计算机?说个具体的例子,比如你有盲打的能力和习惯,我们就可以利用这个能力实现一种看起来很科幻的输入方法:空中打字。

我在做的人机交互主要是输入的技术。比如像我们通常使用的一套建模方法,通过获得传感数据,对身体部位的形态和运动规律形成理解,再利用建模识别的方法对运动类型进行区分和决策。根据运动本身的输入命令和文本的表达,我们把命令和语意进行映射,把这些确定性和模糊性的决策方法和任务本身相结合。

我在做的人机交互主要是输入的技术。比如像我们通常使用的一套建模方法,通过获得传感数据,对身体部位的形态和运动规律形成理解,再利用建模识别的方法对运动类型进行区分和决策。根据运动本身的输入命令和文本的表达,我们把命令和语意进行映射,把这些确定性和模糊性的决策方法和任务本身相结合。 科幻给我们带来了一个无限的想象空间,但是从科研本身来说,我们还是要尊重它严谨的规律来分析和认识问题,并且做出自己的创新,同时,另一方面,科技本身也是促进艺术发展进步的动力。

来源:CSDN

转载地址:http://mgill.baihongyu.com/